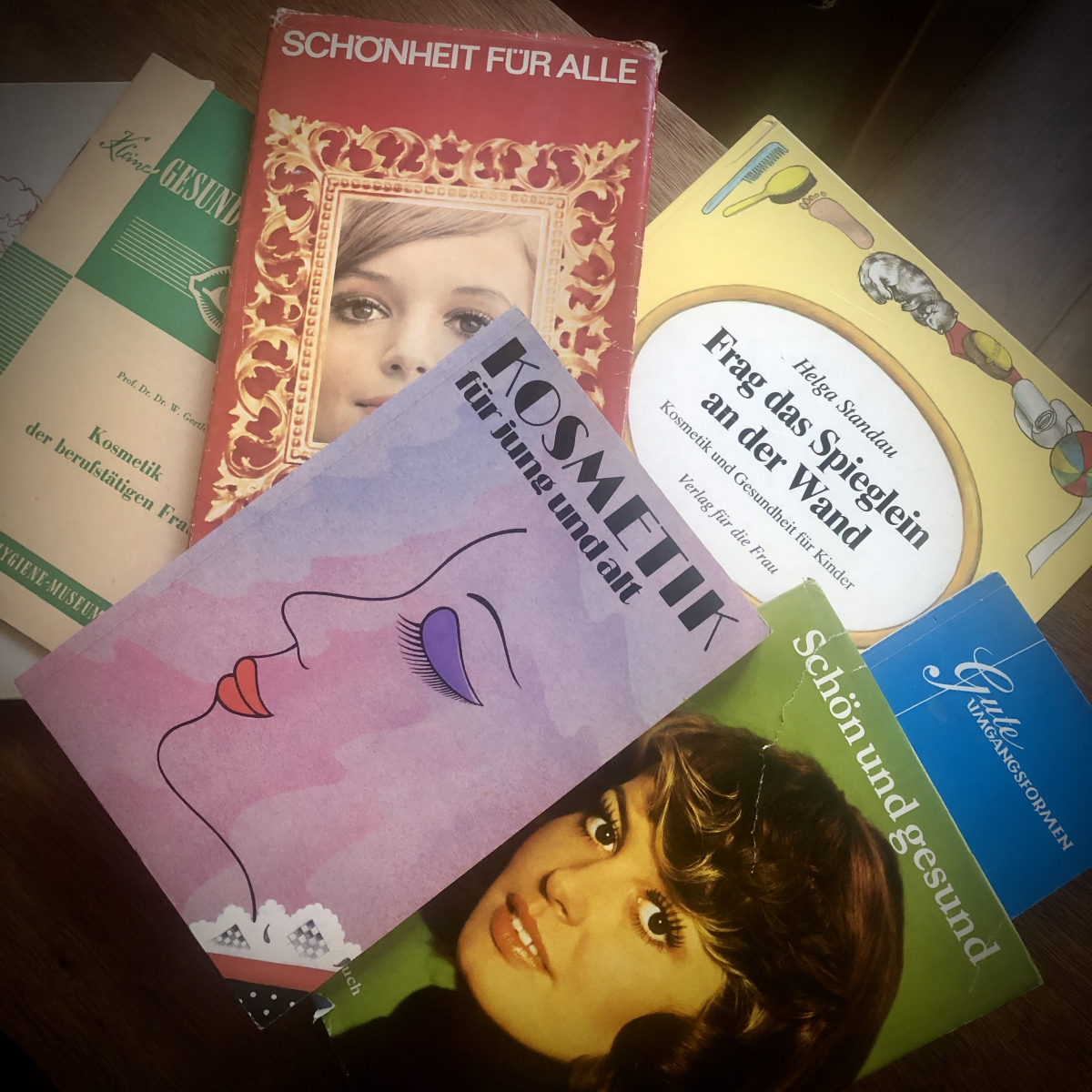

Gab es eine eigene Schönheitskultur in der DDR? Wie der neue sozialistische Mensch entstehen, leben und arbeiten soll, ist vielfach geschildert worden. Doch wie sollte er aussehen? Das SED-Regime verstand ein gepflegtes Äußeres nicht nur als Ausdruck individueller Selbstsorge, sondern als sichtbaren Beleg eines „kulturvollen“ sozialistischen Lebensstils – und damit als Bestandteil gesellschaftlicher Repräsentation. Da weder Herkunft noch Besitz über die Attraktivität eines Menschen entscheiden sollten, wurde Schönheit zur sozialpolitischen Aufgabe erklärt: als etwas, das allen zugänglich gemacht werden sollte.

Vor diesem Hintergrund untersucht das Projekt, wie Schönheitsideale in der DDR verhandelt und Körperpraktiken im Alltag hervorgebracht wurden. Im Zentrum stehen die Aushandlungsprozesse zwischen politischen Zielsetzungen, wirtschaftlichen Bedingungen, fachlichem Anspruch und individuellem Handlungsspielraum. Es fragt danach, welche Akteur*innen an der Produktion und Vermittlung von Normen beteiligt waren, und wie sie zwischen Systembindung, Professionalität und persönlichen Interessen navigierten.

Gleichzeitig richtet das Projekt einen alltagsgeschichtlichen Blick auf Aneignung und Abweichung: Wie prägten visuelle Leitbilder das Konsumverhalten? Welche konkreten Körperpraktiken lassen sich rekonstruieren? Zur Beantwortung dieser Fragen kommen neben Archivrecherchen auch Oral History und Citizen Science zum Einsatz.